Étudier le droit à l’étranger : ouvrir sa carrière au monde et penser la justice autrement

Le droit n’est plus seulement une affaire nationale. À l’heure des échanges mondialisés, des traités européens, des enjeux climatiques et numériques, la loi se parle désormais en plusieurs langues.

Et de plus en plus d’étudiants français choisissent de s’ouvrir à cette dimension internationale : chaque année, près de 6 000 juristes francophones s’inscrivent dans une université étrangère pour suivre un Bachelor, un Master ou un LL.M. Étudier le droit à l’étranger, c’est accepter de penser la justice au-delà des frontières, d’apprendre à dialoguer avec d’autres systèmes, d’autres logiques, d’autres cultures juridiques.

Mais c’est aussi un investissement personnel exigeant, qui demande de comprendre où aller, comment se préparer et quelle carrière viser.

- 1. Pourquoi partir à l’étranger pour étudier le droit ?

- 2. Comment s’inscrire aux formations de droit à l’étranger ?

- 3. Les grandes familles de systèmes juridiques

- 4. Les meilleures destinations pour étudier le droit

- 5. Peut-on revenir exercer en France après un diplôme de droit étranger ?

- 6. Les conditions d’admission et le niveau d’anglais requis (focus Europe)

- 7. À quel coût d’inscription s’attendre pour une formation de droit ?

- 8. Les débouchés après un diplôme de droit étranger

- 9. Vaut-il mieux faire carrière à l’international après un diplôme de droit ?

- Une autre manière d’apprendre la justice

1. Pourquoi partir à l’étranger pour étudier le droit ?

Pour comprendre le monde autrement

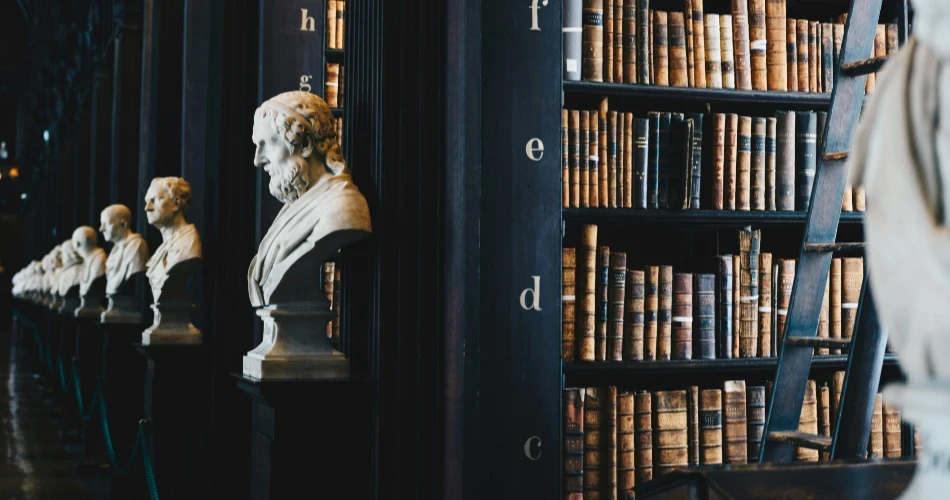

Le droit, c’est le langage des sociétés.

Partir l’étudier ailleurs, c’est découvrir d’autres manières d’organiser la liberté, la propriété, la responsabilité. Entre la Common Law anglo-saxonne et le Droit civil européen, la logique change : le raisonnement, la jurisprudence, le rôle du juge.

Pour renforcer son profil professionnel

Les juristes capables de travailler dans plusieurs systèmes sont aujourd’hui les plus recherchés : cabinets d’avocats internationaux, ONG, institutions européennes, multinationales.

Un diplôme de droit étranger peut devenir un levier décisif pour travailler dans le conseil, la diplomatie, le commerce international ou la compliance.

Pour apprendre à plaider en anglais (et au-delà)

Les universités étrangères forment leurs étudiants à communiquer, argumenter, débattre.

Plaider dans une langue étrangère, c’est apprendre à penser avec précision, à reformuler, à convaincre. Un atout inestimable dans un monde juridique où l’anglais est la lingua franca.

2. Comment s’inscrire aux formations de droit à l’étranger ?

En Europe : un processus harmonisé mais exigeant

L’inscription à une formation de droit en Europe s’effectue dans un cadre relativement unifié, grâce à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la mobilité étudiante encouragée par le programme Erasmus+.

La première étape consiste à choisir le pays et le système juridique : common law au Royaume-Uni et en Irlande, droit civil dans le reste de l’Union. Les candidatures se font en ligne : via UCAS pour les universités britanniques, Studielink pour les universités néerlandaises, ou directement sur les portails institutionnels en Espagne, au Portugal, en Allemagne ou en Italie.

Les dépôts de candidatures s’effectuent entre décembre et mars pour une rentrée en septembre, mais certaines universités privées (comme la Católica de Lisbonne ou Nebrija à Madrid) acceptent les dossiers jusqu’à l’été. La plupart des facultés européennes disposent d’un bureau international facilitant les démarches pour les étudiants étrangers.

Study Experience est une agence spécialisée dans l'accompagnement des étudiants pour partir étudier à l'étranger. Vous souhaitez rejoindre une formation spécifique à l'international pour poursuivre une vocation ? Ils seront à même de vous conseiller de A à Z pendant la totalité de votre projet.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter !

Hors Europe : procédures sélectives et dossiers très complets

Étudier le droit hors d’Europe, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie ou à Singapour, implique des démarches plus longues et une sélection rigoureuse.

Les universités nord-américaines exigent généralement un diplôme de premier cycle (licence ou master) et des scores élevés aux tests linguistiques.

Pour intégrer un LL.M. (Master of Laws), les candidats doivent fournir une lettre de motivation précise, des recommandations académiques, un CV juridique et souvent un écrit analytique ou “legal writing sample”.

Nous vous conseillons de vous tourner vers nos guides sur les études de droit aux USA, au Canada ou en Australie pour en savoir plus.

3. Les grandes familles de systèmes juridiques

|

Système |

Pays principaux |

Caractéristiques |

Approche de l’enseignement |

|---|---|---|---|

|

Civil Law (droit continental) |

France, Espagne, Italie, Allemagne |

Fondé sur des codes écrits et la hiérarchie des normes |

Études théoriques, raisonnement codifié |

|

Common Law |

Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie |

Basé sur la jurisprudence et le précédent judiciaire |

Études de cas, raisonnement par analogie |

|

Systèmes mixtes |

Afrique du Sud, Québec, Écosse |

Combinaison des deux traditions |

Approche comparative |

|

Droit coutumier et religieux |

Moyen-Orient, Asie, Afrique |

Sources communautaires et morales |

Études contextuelles et anthropologiques |

Comprendre ces différences, c’est choisir plus lucidement sa destination : un étudiant attiré par la pratique internationale aura intérêt à maîtriser la Common Law, tandis qu’un futur juriste européen privilégiera la Civil Law harmonisée.

4. Les meilleures destinations pour étudier le droit

Royaume-Uni : la référence du droit anglo-saxon

Le Royaume-Uni reste la destination la plus populaire pour les étudiants européens.

Les universités britanniques sont connues pour leur rigueur, leur ouverture internationale et leurs liens directs avec la profession juridique.

|

Université |

Classement QS 2025 (Law) |

Points forts |

Frais annuels (UE/Intl.) |

|

University of Oxford |

2ᵉ |

Tutorat individuel, philosophie du droit |

34 000 £ |

|

University of Cambridge |

3ᵉ |

Tradition académique, recherche comparée |

33 000 £ |

|

LSE – London School of Economics |

6ᵉ |

Droit économique, européen et commercial |

31 000 £ |

|

King’s College London |

15ᵉ |

Droit international, santé, technologie |

29 000 £ |

|

University College London (UCL) |

19ᵉ |

Droit constitutionnel, human rights |

30 000 £ |

Les programmes de LL.B. (Bachelor of Laws) durent trois ans et intègrent souvent des modules de droit international.

Les étudiants français peuvent ensuite poursuivre un LL.M. (Master of Laws) d’un an pour se spécialiser.

États-Unis : la fabrique mondiale des juristes influents

Étudier le droit aux États-Unis, c’est entrer dans un univers concurrentiel, mais fascinant. Le diplôme de référence est le Juris Doctor (J.D.), en trois ans après une licence.

Pour les étudiants étrangers, le LL.M. (Master of Laws, 1 an) est la voie privilégiée.

|

Université |

Classement QS 2025 (Law) |

Spécialisation phare |

Frais annuels |

|

1ʳᵉ |

Droit international, constitutionnel, humanitaire |

78 000 $ |

|

|

Yale Law School |

4ᵉ |

Théorie du droit, droits civiques, politiques publiques |

76 000 $ |

|

7ᵉ |

Droit des affaires, arbitrage, finance |

75 000 $ |

|

|

9ᵉ |

Droit international et environnemental |

74 000 $ |

|

|

Stanford Law School |

12ᵉ |

Technologie, propriété intellectuelle |

77 000 $ |

Les étudiants internationaux y sont très appréciés : leur regard comparatif enrichit les débats de classe.

Les bourses Fulbright ou les aides internes peuvent couvrir jusqu’à 70 % des frais.

Canada : la synthèse entre civil law et common law

Le Canada offre un modèle unique : la province du Québec enseigne le droit civil hérité de la France, tandis que le reste du pays pratique la common law.

C’est une excellente option pour les francophones souhaitant obtenir une double compétence.

|

Université |

Province |

Système |

Particularités |

|

Québec |

Civil Law |

Programmes bilingues, passerelles avec la France |

|

|

Québec |

Mixte |

Diplôme intégré Civil + Common Law (B.C.L./J.D.) |

|

|

Ontario |

Common Law |

Très forte reconnaissance internationale |

|

|

Université d’Ottawa |

Ontario |

Bilingue |

Filière Droit français / Droit canadien |

Les frais varient entre 15 000 CAD et 35 000 CAD par an, selon le programme et le statut.

Europe continentale : diplômes bilingues et droit européen

L’Union européenne soutient de nombreux programmes intégrés (Erasmus Mundus, double diplôme).

Ils permettent d’étudier dans deux pays, souvent avec un diplôme reconnu des deux côtés.

|

Université / programme |

Pays |

Diplôme |

Spécificités |

|

Collège d’Europe (Bruges) |

Belgique |

Master of European Law (LL.M.) |

Formation post-master dédiée à l’UE |

|

Leiden University |

Pays-Bas |

LL.M. in Public International Law |

Cours en anglais, forte reconnaissance ONU |

|

Universidad Carlos III de Madrid |

Espagne |

Bachelor en Droit + Relations internationales |

Programmes bilingues anglais/espagnol |

|

Humboldt Universität zu Berlin |

Allemagne |

Master Europarecht |

Droit européen et comparé |

Australie et Asie : nouvelles terres de droit global

L’Australie et Singapour montent en puissance dans les classements : leurs universités enseignent en anglais, dans un environnement multiculturel et proche des marchés émergents.

|

Université |

Pays |

Classement QS 2025 (Law) |

Points forts |

|

University of Melbourne |

Australie |

10ᵉ |

Common Law, droit commercial international |

|

University of Sydney |

Australie |

14ᵉ |

Droit public, environnemental et maritime |

|

National University of Singapore (NUS) |

Singapour |

8ᵉ |

Droit asiatique et global governance |

|

HKU Law School |

Hong Kong |

21ᵉ |

Droit financier et international public |

Beaucoup d’universités proposent des stages juridiques, des moot courts (simulations de plaidoiries) et des projets de recherche appliquée.

5. Peut-on revenir exercer en France après un diplôme de droit étranger ?

C’est l’une des questions les plus sensibles et souvent mal comprises. Tout dépend du pays d’obtention du diplôme et du métier visé.

Si le diplôme est obtenu dans l’Union européenne

Bonne nouvelle : le droit européen garantit la reconnaissance mutuelle des diplômes juridiques au sein de l’UE, dans le cadre de la directive 2005/36/CE.

Concrètement, un étudiant ayant obtenu son diplôme dans un pays membre (Espagne, Allemagne, Belgique, Portugal, etc.) peut :

-

revenir en France pour poursuivre un Master 2 ou un doctorat,

-

ou demander à être reconnu comme juriste européen auprès des autorités françaises.

Mais attention : pour exercer en tant qu’avocat, il faut s’inscrire à un barreau national.

Deux options existent :

-

Passer le CRFPA en France, comme tout étudiant local (souvent après une équivalence de diplôme validée par une université française).

-

S’inscrire au barreau du pays de formation (ex. Barreau de Madrid, Lisbonne, Bruxelles), puis demander son intégration au barreau français après trois ans de pratique professionnelle, conformément à la directive européenne.

Cette seconde voie dite “voie européenne” est de plus en plus utilisée par les diplômés de droit espagnol ou portugais.

Elle permet de gagner du temps, à condition de maîtriser la langue du pays d’obtention du diplôme et de justifier d’une activité juridique réelle.

Si le diplôme est obtenu hors Europe

La situation est différente : un diplôme américain, canadien, britannique (post-Brexit) ou australien n’ouvre pas automatiquement le droit d’exercer en France.

Ces cursus sont reconnus académiquement, mais pas professionnellement.

Un diplômé étranger peut :

-

faire reconnaître son parcours pour intégrer un Master 2 en France (via Campus France ou directement auprès de l’université) ;

-

ou se spécialiser dans les métiers juridiques internationaux (juriste d’entreprise, arbitre, consultant, compliance officer, etc.), sans plaider devant les juridictions françaises.

En revanche, pour devenir avocat inscrit au barreau français, il devra repasser le CRFPA ou suivre une procédure d’équivalence partielle (rarement accordée).

Study Experience est une agence spécialisée dans l'accompagnement des étudiants pour partir étudier à l'étranger. Vous souhaitez rejoindre une formation spécifique à l'international pour poursuivre une vocation ? Ils seront à même de vous conseiller de A à Z pendant la totalité de votre projet.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter !

6. Les conditions d’admission et le niveau d’anglais requis (focus Europe)

Étudier le droit en Europe est aujourd’hui l’une des options les plus attractives pour les étudiants francophones : qualité académique élevée, proximité géographique, reconnaissance européenne des diplômes et diversité linguistique.

Mais chaque pays a ses propres critères d’admission et son propre rapport à la langue d’enseignement.

L’objectif n’est pas seulement de prouver un bon niveau scolaire : les universités européennes veulent évaluer le potentiel d’un futur juriste européen, capable de raisonner, d’argumenter et de comprendre plusieurs systèmes de droit.

Conditions d’accès selon le type de programme

|

Niveau d’étude |

Diplôme requis |

Particularités du recrutement |

|

Licence / Bachelor of Laws (LL.B.) |

Baccalauréat (général ou IB) ou équivalent |

Candidature sur dossier (notes de Terminale et du Bac). Certaines universités exigent un test d’anglais, voire un entretien en ligne. |

|

Master / LL.M. ou Master of European Law |

Licence ou Master 1 en droit |

Sélection sur dossier académique, lettre de motivation, références universitaires. Les programmes Erasmus Mundus exigent souvent un excellent niveau linguistique. |

|

Double diplôme franco-européen |

Bac pour l’entrée post-bac ou Licence 2/3 pour l’entrée parallèle |

Admission via Parcoursup ou candidature directe. Bon niveau d’anglais et parfois connaissance de la langue du pays partenaire (espagnol, allemand, portugais…). |

Astuce : les universités européennes apprécient les dossiers cohérents, mieux vaut expliquer pourquoi tu choisis ce pays ou ce système juridique plutôt que d’envoyer une candidature “par défaut”.

Les niveaux de langue exigés

L’un des atouts majeurs des études juridiques en Europe est la diversité linguistique. De plus en plus d’universités proposent des programmes de droit en anglais, accessibles aux étudiants non natifs.

Le niveau attendu dépend du pays et du type de diplôme visé.

|

Pays |

Niveau d’anglais recommandé |

Tests généralement acceptés |

|

Royaume-Uni / Irlande |

IELTS 6.5 à 7.0 / TOEFL 90+ |

IELTS, TOEFL, Cambridge C1 |

|

Pays-Bas |

IELTS 6.0 à 6.5 / TOEFL 85+ |

IELTS, TOEFL, Cambridge |

|

Belgique |

B2 – C1 selon université |

Exemption possible pour francophones |

|

Allemagne / Autriche |

B2 minimum (anglais ou allemand selon le cursus) |

TestDaF, IELTS |

|

Espagne / Portugal |

B2 anglais (ou espagnol/portugais si programme local) |

IELTS, DELE, CAPLE |

Objectif à viser : un niveau B2+ minimum pour les programmes bilingues, et C1 (IELTS 7.0) pour les cursus entièrement anglophones ou internationaux.

Certaines universités (comme Leiden, Maastricht, Tilburg, ou la Católica de Lisbonne) proposent des programmes de droit 100 % en anglais, spécifiquement pensés pour les étudiants européens et internationaux.

7. À quel coût d’inscription s’attendre pour une formation de droit ?

On ne paie pas “un prix”, on paie un modèle. En droit, la facture dépend d’abord du contrat pédagogique que propose le pays : université publique à l’allemande avec frais symboliques et amphithéâtres sérieux, programme anglo-néerlandais en anglais, sélectif et professionnalisant, ou expérience britannique très encadrée, avec réseau puissant et tarifs élevés. À budget égal, on n’achète pas la même chose.

En Europe continentale, les frais d’inscription publics restent modestes. L’Allemagne, l’Autriche ou la Scandinavie facturent surtout des contributions administratives. L’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Belgique demeurent sous la barre des 3 000 € dans le public, avec des masters parfois bilingues.

Les Pays-Bas et l’Irlande se situent dans une zone médiane : frais modérés pour les étudiants UE, plus élevés pour les non-UE, en échange de cursus en anglais très lisibles pour l’international. Le Royaume-Uni, lui, a basculé dans la catégorie “investissement lourd” depuis le Brexit : qualité d’encadrement et réseau, mais ticket d’entrée élevé.

L’Europe, chiffres réalistes et lisibles

Le tableau ci-dessous synthétise ce que l’on paie vraiment dans une année standard, sans versements exceptionnels ni bourses déjà imputées. Les fourchettes intègrent les droits publics les plus fréquents ; les privés peuvent être au-dessus.

|

Pays / zone (UE) |

Frais d’inscription annuels (public le plus courant) |

Coût de vie mensuel dans une vraie ville étudiante |

Lecture utile |

|

Allemagne / Autriche / Nordics |

0 – 1 000 € (souvent 250–600 € de “semester fee”) |

900 – 1 200 € |

Très bon ratio coût/qualité, nombreux cours en anglais au master |

|

Espagne / Portugal |

800 – 2 000 € |

800 – 1 000 € |

Public abordable, privés à 7 000–10 000 € selon la ville |

|

Italie / Belgique |

1 200 – 3 000 € |

900 – 1 200 € |

Offres en anglais en hausse au master, bons doubles diplômes |

|

Pays-Bas |

2 500 – 4 500 € (tarif UE) |

1 000 – 1 300 € |

Cursus de droit européen/en anglais très lisibles ; non-UE : 8 000–15 000 € |

|

Irlande |

3 000 – 7 000 € (UE, selon université) |

1 200 – 1 400 € |

Programmes juridiques en anglais, très connectés aux employeurs |

|

Royaume-Uni (post-Brexit) |

25 000 – 35 000 £ |

1 200 – 1 600 £ |

Encadrement fort, réseau dense ; coût élevé, surtout Londres |

Ce que cette table ne dit pas mais que l’on ressent vite : la ville compte autant que les frais.

Lisbonne et Porto ont renchéri, mais restent inférieures à Dublin ou Amsterdam. Berlin est moins chère que Munich ; Bologne plus douce que Milan. Au final, un master public en Espagne ou au Portugal se positionne souvent deux à trois fois moins cher qu’un programme néerlandais ou irlandais, à qualité académique comparable si l’on vise le droit européen.

Le reste du monde, pour situer l’échelle

Si l’on sort d’Europe, on change de planète budgétaire. Les États-Unis et le Royaume-Uni concentrent l’essentiel des tarifs haut de gamme ; l’Australie et Singapour s’alignent de plus en plus sur ces standards, avec un retour sur investissement qui dépend fortement du visa travail post-diplôme et du secteur visé.

|

Destination hors UE |

Frais annuels académiques (fourchette typique) |

Coût de vie mensuel courant |

Remarque franche |

|

États-Unis (LL.M./J.D.) |

60 000 – 80 000 $ |

1 500 $ |

Aides généreuses mais sélectives ; ROI lié au marché US |

|

Canada |

20 000 – 35 000 CAD |

1 000 CAD |

Bon compromis si objectif Amériques ; options bilingues |

|

Australie / Singapour |

30 000 – 45 000 AUD / équivalent |

1 200 AUD / équivalent |

Très pros, visas post-études à vérifier finement |

Les frais affichés ne suffisent pas à prévoir. Il faut ajouter des coûts discrets mais incontournables : traductions certifiées, légalisation de diplômes, test de langue, dépôt de candidature payant, caution logement, assurance santé hors cartes européennes, manuels (en law, les livres peuvent coûter cher), transports régionaux, et une enveloppe pour concours d’éloquence, cliniques juridiques, conférences, tout ce qui construit un profil et qui, paradoxalement, n’est jamais budgété.

Sur une année “sobre” en Europe continentale, un étudiant dépense en moyenne :

-

Frais académiques : 1 000 à 3 000 € (public), 7 000 à 10 000 € (privé raisonnable).

-

Vie courante : 10 000 à 13 000 € (hors villes premium).

-

Extras académiques utiles : 800 à 1 500 €.

La vérité du terrain tourne donc souvent autour de 12 000 à 15 000 € l’an dans l’UE (hors UK), et 25 000 à 45 000 € au Royaume-Uni, logement compris.

8. Les débouchés après un diplôme de droit étranger

Les carrières varient selon la spécialisation et le pays d’exercice, mais la dimension internationale multiplie les opportunités.

|

Secteur |

Fonctions typiques |

Employeurs |

|

Cabinets internationaux |

Avocat, juriste d’affaires, arbitre |

Clifford Chance, Linklaters, Allen & Overy |

|

Entreprises et banques |

Legal Counsel, Compliance Officer, Contract Manager |

Multinationales, fintechs, ONG |

|

Institutions publiques |

Fonctionnaire européen, diplomate, magistrat |

UE, ONU, OCDE, tribunaux internationaux |

|

Enseignement / Recherche |

Maître de conférences, chercheur, consultant |

Universités, think-tanks |

|

ONG / Environnement |

Juriste en droits humains, droit maritime, climat |

Amnesty, WWF, UNESCO |

Les diplômés de LL.M. trouvent souvent un emploi dans les six mois après la fin du cursus, grâce au réseau d’anciens élèves et aux cliniques juridiques universitaires.

9. Vaut-il mieux faire carrière à l’international après un diplôme de droit ?

Tout dépend de ta vision du métier.

Un diplôme étranger en droit est un tremplin exceptionnel, mais il oriente naturellement vers une carrière ouverte sur le monde, plutôt que strictement nationale.

Les atouts d’une carrière internationale

Une employabilité immédiate : les grands cabinets d’avocats (Magic Circle, Big Law) recrutent volontiers des diplômés formés à l’étranger, surtout bilingues français-anglais.

Des salaires plus élevés : un jeune juriste international à Londres ou Dubaï peut débuter entre 70 000 et 120 000 € annuels, contre 45 000 € en moyenne en France.

Une diversité de missions : contrats transnationaux, fusions-acquisitions, propriété intellectuelle, arbitrage, droit du climat… autant de domaines où la compétence interculturelle est décisive.

Un réseau mondial : les anciens élèves d’Oxford, Harvard ou McGill deviennent une véritable carte de visite professionnelle.

Les réalités à considérer

Travailler à l’international, c’est aussi accepter :

-

des rythmes plus intenses (négociations en fuseaux horaires multiples);

-

des marchés du travail exigeants;

-

et parfois un statut moins “juridiquement reconnu” dans le pays d’accueil, nécessitant un visa de travail spécifique.

Mais le gain en expérience, en visibilité et en culture juridique est considérable.

Les juristes internationaux peuvent ensuite revenir en Europe à des postes de haut niveau : directeurs juridiques, experts en arbitrage, conseillers institutionnels.

Un bel exemple de trajectoire type

Camille, diplômée d’un Master 1 en droit français, part faire un LL.M. à la London School of Economics.

Elle rejoint ensuite un cabinet de droit international à Londres, travaille sur des dossiers entre l’Europe et le Moyen-Orient, puis revient à Paris cinq ans plus tard pour devenir legal manager Europe d’une multinationale.

Ce type de parcours devient de plus en plus fréquent : les étudiants formés à l’étranger reviennent en France avec une expertise rare et une vision stratégique du droit globalisé.

Une autre manière d’apprendre la justice

Étudier le droit à l’étranger, c’est plus qu’un cursus : c’est un changement de regard. On découvre que le droit n’est pas une vérité immuable, mais une conversation mondiale entre traditions, langues et visions du juste. On apprend à plaider autrement, à écouter, à douter, à construire un raisonnement juridique sans le protéger derrière le seul Code civil.

On comprend aussi que la justice ne se limite pas à un pays : elle s’invente au croisement des cultures, des traités, des générations.

Choisir d’étudier le droit à l’étranger, c’est s’offrir un passeport intellectuel et professionnel universel. Les étudiants qui franchissent le pas reviennent souvent transformés : plus autonomes, plus confiants, plus ouverts. Leur diplôme devient bien plus qu’une ligne sur un CV : c’est la preuve d’une capacité à naviguer entre les systèmes, les langues et les mondes.

Dans un siècle où les juristes devront être à la fois spécialistes du local et acteurs du global, se former à l’étranger n’est plus une parenthèse c’est une avance sur l’avenir.

Les inscriptions 2025 aux universités, c'est maintenant !

Les inscriptions s'ouvrent au plus tôt à partir d'Octobre et se terminent vers Avril. Alors commencez à vous préparer dès maintenant pour vos candidatures ! Vous avez besoin d'un accompagnement ? Study Experience, l'agence spécialisée dans les séjours d'études à l'étranger, est là pour vous aider !